Wettbewerb im Mai 2025

Was macht ihr, wenn ihr so richtig wütend seid? In ein Kissen schreien, euch in euer Zimmer verkriechen, eurem Gegenüber etwas an den Kopf knallen, was ihr später bereut? Manchmal weiß man vor lauter Wut gar nicht weiter. Die Aggressionen müssen raus und man möchte am liebsten irgendwo gegentreten, etwas zerschmettern, einfach etwas kaputtmachen. Habt ihr schon mal aus Wut etwas zerstört? Was war das? Und kann Wut vielleicht auch eine positive Kraft sein?

Manchmal ist die pure Zerstörung sogar ausdrücklich erlaubt: Beim sogenannten Car-Bashing kann man so richtig Dampf ablassen und nach Lust und Laune Autos zertrümmern. Auch wenn hier eher der Spaßfaktor im Vordergrund steht und der Sinn durchaus in Frage gestellt werden darf, zeigt es doch eines: aufgestaute Wut sollte abgebaut werden. Und im besten Falle können wir sie auch in etwas Positives verwandeln. Richtig eingesetzt kann Wut helfen Grenzen zu setzen, sich gegen Ungerechtes zu wehren und Veränderungen anzustoßen. Nicht selten entstehen Proteste und Aktivismus aus Wut, aus der heraus sich Menschen für ihre Rechte und eine gerechtere Welt einsetzen.

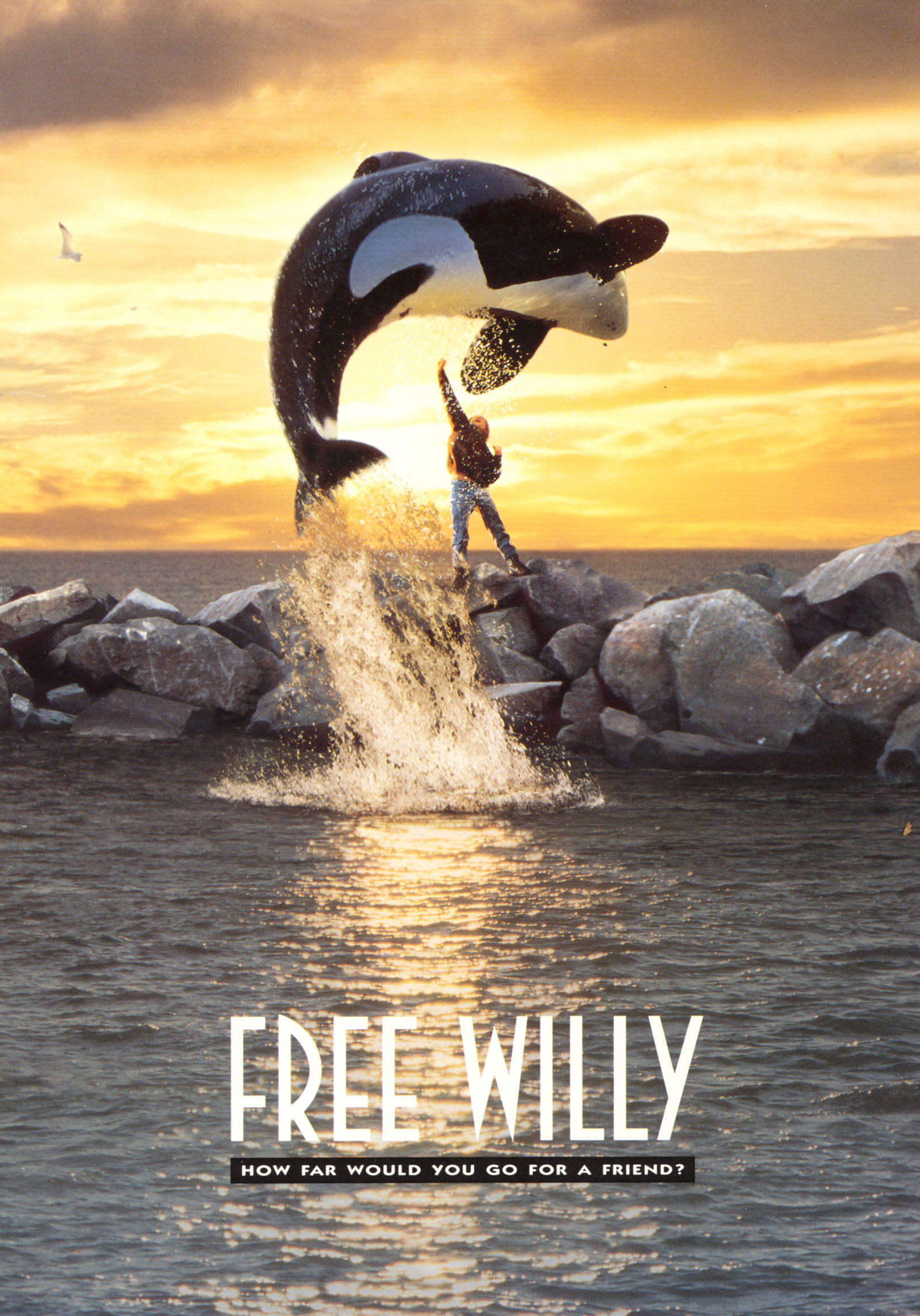

In den 1990ern gab es einen weltberühmten Film: Free Willy. Der Film handelt von der Freundschaft zwischen dem Jungen Jesse und dem Orca-Wal Willy, der sein Dasein in einem viel zu kleinen Becken eines Vergnügungsparks fristet. In einer waghalsigen Situation befreit Jesse seinen tierischen Freund. Die Begeisterung über den Film, der über 75 Millionen US-Dollar einspielte, schlug jedoch schon bald in Empörung um: Denn im Sommer 1993 deckten Journalisten auf, dass Willy-Darsteller Keiko in genau jenem verwahrlosten mexikanischen Vergnügungspark vegetierte, in dem der Film gedreht worden war – nur dass der echte Schwertwal ohne jede Aussicht auf Befreiung lebte. Daraufhin starteten Fans eine Rettungsaktion gigantischen Ausmaßes: Zehn Jahre lang kämpften sie mit allen Mitteln für seine Auswilderung, obwohl die von Anfang an aussichtslos war. Wenn ihr noch mehr über Keikos Geschichte erfahren wollt, lest gerne unter folgendem Link weiter.

Um Zerbrechliches, das leicht zu zerstören ist, geht es auch in dem Gedicht, das wir euch diesen Monat vorstellen: [augen, babies, utopien, schmetterlinge] zählt Lea Schneider auf, die „wenn kaputt, sofort für immer sind“. Neben der Angst davor, etwas für immer zu zerstören, öffnet das Gedicht aber auch die Möglichkeit der Reparatur. Womit, glaubt ihr, kann man (fast) Zerstörtes wieder heilen?

Schickt uns diesen Monat eure Wut-Gedichte! Ihr könnt in ihnen alles rauslassen, was sich in euch angestaut hat. Schimpft, flucht, wütet. Schreibt uns, was euch so richtig auf die Palme bringt! Wo wart ihr aus Wut vielleicht auch einmal richtig ungerecht und habt euch selbst nicht wiedererkannt? Schreibt uns aber auch gerne davon, was sich schon einmal Positives aus eurer Wut ergeben hat. Habt ihr euch für etwas Ungerechtes eingesetzt und für etwas gekämpft? Oder habt ihr nach einem Wutanfall schon einmal einen Konflikt gelöst? Wir sind gespannt auf eure Gedichte rund um die Wut!

[augen, babies, utopien, schmetterlinge]

augen, babies, utopien, schmetterlinge: die meiste angst habe ich vor sachen, die man leicht zerstören kann. die, wenn kaputt, sofort für immer sind. ihre verletzlichkeit ist ein problem der form, deshalb kann ich nichts daran ändern. es ist ärgerlich, dass das nicht geht. dass insgesamt so wenig großes stattfindet. ich muss niesen, um mir die zeit zu vertreiben, und fühle mich unterschätzt. als sei ich nur das seltene tier und nicht die umfassende abhandlung, die ein zoologe darüber geschrieben hat; nur eine diode und nicht der schaltplan. aber ohne abstraktion keine handlungsmacht. dabei bräuchte ich bloß genug autorität, um „liebe“ zu sagen. ein sehr großes risiko, das – aus anderen gründen – belohnt wird. das entweder wirklich alles zerstört (version: ewigkeit) oder alles repariert und einen stabilisator einbaut, ein upgrade, mit dem man es auch im alltag benutzen kann.

Lea Schneider, Invasion Rückwärts, Verlagshaus Berlin, 2016

Vier Fragen an Lea Schneider

Worauf reagierst du mit deinem Gedicht?

Das Gedicht stammt aus meinem ersten Buch, „Invasion rückwärts“, in dem ich viel über Gruppen und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit nachgedacht habe. Mich hat damals schon etwas interessiert, das mich bis heute beschäftigt: Wie sehr wir alle auf die Anerkennung anderer Menschen angewiesen sind. Das macht uns fundamental verletzlich, aber es ermöglicht auch fast alle Dinge, die das Leben schön und sinnvoll machen: Freundschaft, Offenheit, Liebe, Verbundenheit, Lernen.

Weil es sich um so ein heikles Thema handelt – Verletzlichkeit – vor dem ich beim Schreiben, glaube ich, auch selbst ein wenig Angst hatte, ist es ein sehr tastendes Gedicht geworden, das sich nicht so direkt ausdrückt. Wie alle Gedichte in dem Buch ist es ein Prosagedicht, das versucht, eine Frage zu durchdenken. Dazu stellt es zu Beginn eine (erfundene) Behauptung auf und entwirft dann von dieser Behauptung aus eine Argumentation, die in sich schlüssig ist. Das Gedicht wird also eine kleine Welt mit einer eigenen, inneren Logik. Ein bisschen ist es vielleicht wie im magischen Realismus: alles ist in sich sehr logisch, aber die Logik ist eine andere als die, die wir im Alltag verwenden.

Welche Reaktion erhoffst du dir von den Rezipient*innen deines Gedichts?

Lyrik ist für mich vor allem eine Form des Nachdenkens und Nachfühlens. Ich schreibe Gedichte, um herauszufinden, was ich denke oder fühle (wobei ich glaube, dass Denken und Fühlen eigentlich gar nicht so verschieden voneinander sind). Es ist eine Form, Dinge zu verstehen oder überhaupt erst einmal zu erkennen, die ich in der Alltagssprache noch nicht sehen kann. Vielleicht auch ein Gedankenspiel: Was wäre, wenn wir diese Metapher wörtlich nehmen? Wenn wir dieses Sprichwort einmal wirklich bis zum Ende denken? Darum freue ich mich immer, wenn meine Gedichte auch anderen Lust machen, zu denken – am besten auf eine verspielte, tastende, probierende Art, die nicht gleich am Ziel ankommen muss, sondern sich Zeit lassen kann.

Welchen Ratschlag möchtest du jungen Lyriker*innen geben?

Lesen! Lest, so viel wie ihr könnt, und zwar am besten nicht nur auf Deutsch, sondern in so vielen Sprachen wie möglich (oder in Übersetzung). Schreiben ist zu 80% Lesen und sich von den Texten anderer begeistern und überwältigen lassen.

Welche Lyrikaufgabe würdest du unseren Teilnehmer*innen stellen?

Schreibe ein Prosagedicht. Das heißt: Ein Gedicht, das keine Zeilenumbrüche, keine Strophen und keine Reime hat. Das ist eine sehr gute Übung, um herauszufinden, was ein Gedicht überhaupt zum Gedicht macht: Wenn es keine Zeilenumbrüche gibt, woran erkennt man dann, dass es ein Gedicht und keine Kurzgeschichte ist? Eine mögliche Antwort darauf ist zum Beispiel: Verdichtung. Das Gedicht kann assoziativ von einem Gedanken zum nächsten springen, es kann ganz unterschiedliche Bilder und Sätze zusammenstellen, es muss keine lineare Geschichte erzählen.

Probiere aus, wo die Grenzen des Gedichts verlaufen: Wie kann man im Gedicht etwas erzählen, ohne, dass aus dem Gedicht Prosa wird? Wie kann man im Gedicht über etwas nachdenken, ohne, dass aus dem Gedicht ein Essay wird?

Lea Schneider (*1989 in Köln) lebt als Lyrikerin, Essayistin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin in Berlin. Von ihr sind die Gedichtbände „Invasion rückwärts“ und „made in china“ sowie der Essay „Scham“ erschienen, außerdem hat sie zahlreiche Bücher aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Sie forscht an der Freien Universität Berlin zu Verletzbarkeit, Social-Media-Literatur und Gegenwartslyrik. Aktuell arbeitet sie an einem Essayband, in dem es um das Verhältnis von Menschen zu anderen Tieren, indigene Perspektiven auf die Klimakatastrophe und das Ende der Welt geht.

Lea Schneider, Foto: privat